Verantwortlichkeiten

Technisches Facility Management: TFM » TFM-Konzeption » Organisation » Betreiberverantwortung » Verantwortlichkeiten

Eine effektive technische Betriebsführung erfordert klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Unternehmen

Die Festlegung dieser Verantwortlichkeiten sollte auf einer umfassenden Analyse der Betriebsprozesse und Risiken basieren. Ein klar strukturiertes Verantwortlichkeitsmodell kann nicht nur die Sicherheit und Effizienz des Betriebs verbessern, sondern auch die Einhaltung von rechtlichen Anforderungen gewährleisten. Die Kommunikation und Abstimmung zwischen den verschiedenen beteiligten Abteilungen und Teams ist entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung des Verantwortlichkeitsmodells.

Verantwortlichkeiten in der technischen Betriebsführung

- Betreiberverantwortung

- Verantwortlichkeiten

- Abtretung

- Folgen

- Anmerkung

- Wichtiger Hinweis

- Verpflichtungen

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie dient der praktischen Umsetzung der Anforderungen an den rechtssicheren Betrieb von Liegenschaften (Grundstücken, Gebäuden, Bauwerken) und TGA-Anlagen und ist zusammen mit den anderen Blättern der Richtlinienreihe VDI 3810 anzuwenden. Der Unternehmer und sonstige Inhaber eines Betriebs oder Unternehmens haben die gehörige Aufsicht zu erfüllen, damit Pflichtverstöße verhindert werden (§ 130 Abs. 1 OWiG). Diese Aufsichtspflicht kann nur dann erfüllt werden, wenn Rechtskenntnisse der einzuhaltenden Pflichten gegeben sind.

Die Betreiberverantwortung verpflichtet den Betreiber, alle gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen an ihn zu erfüllen. An oberster Stelle steht die Pflicht, eine Organisation im Rahmen der Geschäftsführung belegen zu können. Koordinierte Ablaufprozesse sind innerhalb dieser Organisationsstruktur anhand der definierten Vorgaben nachzuweisen. Von großer Bedeutung sind hierbei die jeweiligen Kommunikationsabläufe zwischen der Geschäftsführung/ Behördenleitung und den nachgeordneten Führungskräften, die die taktische Umsetzung der strategischen Vorgaben der Geschäftsführung zu leisten haben. An allen Stellen im Unternehmen und Betrieb oder in der Behörde muss eine definierte Zuordnung der Einzelverantwortung im Zusammenhang mit der Organisationsverantwortung gegeben sein. Ferner sind die sich aus den technischen Erfordernissen ergebenden Vorgaben der Ausführungsanforderungen zwingend zu berücksichtigen. Wer eine Leistung unter dem Niveau der vertraglichen oder gesetzlichen Vorgaben erbringt, handelt strafrechtlich relevant (vgl. § 319 StGB) und verstößt gegen vertragliche Hauptpflichten.

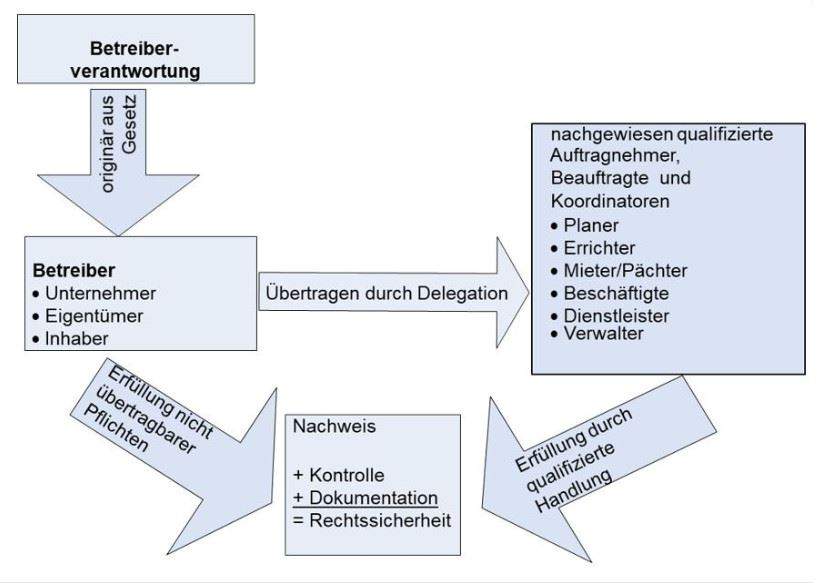

Es bedarf des Nachweises, dass insbesondere die Ausführung delegierter Aufgaben ausreichend kontrolliert wurde, um den Nachweis führen zu können, dass die Betreiberverantwortung in ihrer konkreten Gestaltung achtsam und umsichtig erfüllt wurde.

Bei der Anforderung an die Dokumentation handelt es sich ebenfalls um eine gesetzliche Forderung (vgl. § 6 ArbSchG), wie auch regelmäßig um eine zentrale vertragliche Pflicht.

Nur anhand einer plausiblen Kontrollmatrix und einer beweistauglichen Dokumentation kann in einem Schadenfall der Nachweis geführt werden, dass das erforderliche Maß an Sorgfalt und die geschuldete Leistung in dem verabredeten Umfang erbracht wurden.

Die Einbeziehung integrierter Managementsysteme bzw. die strukturell mögliche Aufteilung der Handlungsfelder im Gebäudemanagement können hierbei zielführende Konkretisierungshilfen bieten.

Diese Richtlinie ergänzt die Richtlinie VDI 3810 Blatt 1.

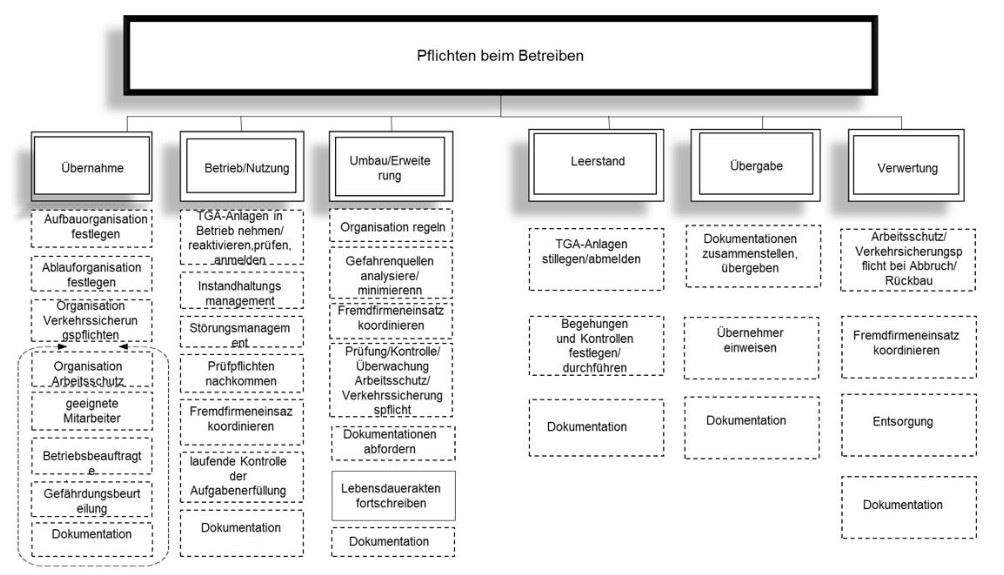

Die Anforderungen zur Erfüllung des bestimmungsgemäßen Betriebs setzen voraus, dass die Betreiberverantwortung eingebettet ist in ein System der umfassenden Wahrnehmung der Betreiberpflichten

Die sich aus der Betreiberverantwortung ergebenden Anforderungen sind:

Kommunikation zwischen Leitung und Führungskraft

Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik/des Stands der Technik

Kontrolle der Ausführung

Dokumentation

Haftungsabtretung

Im Lebenszyklus (siehe auch VDI 6039) eines Gebäudes mit seinen TGA- Anlagen gibt es keinen Zeitpunkt ohne eine haftungsrechtliche Zuordnung. Dies ergibt sich zwingend aus den Grundsätzen der Herstellerhaftung und der garantengleichen Verantwortlichkeit bei der Errichtung und dem Betrieb.

In VDI 3810 Blatt 1 werden Ausführungen zu den Anforderungen an das Betreiben und Instand halten von Gebäuden und TGA-Anlagen als Grundlagen erfasst.

In VDI 3810 Blatt 2 bis VDI 3810 Blatt 6 werden diese Grundlagen durch weitere, gewerkespezifische Anforderungen konkretisiert und in der praktischen Umsetzung beschrieben.

Dabei orientiert sich die Gliederung der Richtlinienblätter an den Kostengruppen der DIN 276:

VDI 3810 Blatt 1 Grundlagen

VDI 3810 Blatt 2 Sanitärtechnische Anlagen

VDI 3810 Blatt 3 Heiztechnische Anlagen

VDI 3810 Blatt 4 Raumlufttechnische Anlagen

VDI 3810 Blatt 5 Elektrotechnische Anlagen (in Vorbereitung)

VDI 3810 Blatt 6 Aufzüge

Zu den gesetzlichen Betreiberpflichten gehören neben den allgemeinen Pflichten für Arbeitgeber die speziellen Pflichten für Betreiber des Gebäudes und der TGA-Anlagen.

Pflichten können delegiert (übertragen) werden an:

Beschäftigte mit Arbeitsvertrag und geeigneter Stellenbeschreibung für eigenständige Pflichten nach Vertragsrecht oder mit Übertragungs¬dokument für besondere Pflichten nach den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften im Arbeitsschutz

Dienstleister mit Werk- oder Dienstvertrag für vertragliche Haupt- und Nebenpflichten nach Zivilrecht

Mieter mit Mietvertrag für vertragliche Mieterpflichten nach Zivilrecht

Die zentrale Bestimmung des zivilrechtlichen Haftungsrechts findet sich in §823 BGB:

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.“

Hierdurch wird dem Verantwortungsträger abverlangt, dass dieser bei der Befolgung der ihm obliegenden Pflichten das mögliche und zumutbare Maß an Sorgfalt eingehalten hat und demgemäß davon ausgehen durfte, dass ein Schadenfall nicht eintritt.

Es gilt als gefestigte Rechtsprechung, dass die Nichtbeachtung der Vorgaben des technischen Regelwerks als zumindest fahrlässig, wenn nicht sogar grob fahrlässig zu erkennen ist. Daraus ergibt sich die juristisch folgerichtige Zuordnung eines haftungsrechtlich relevanten Fehlverhaltens zum Nachteil des Verantwortungsträgers.

Mögliche Rechtsfolgen bei Nichteinhalten der Betreiberpflichten können u.a. sein:

für natürliche Personen|

zivilrechtlich

Haftung zum Schadenersatz gegenüber

Geschädigten

dem eigenen Unternehmen

der Versicherung

arbeits-/disziplinarrechtlich

Abmahnung

Kündigung

ordnungsrechtlich

Bußgeld

strafrechtlich

Geldstrafe

Freiheitsstrafe

öffentlich-rechtlich

Berufsverbot

Stilllegungsverfügung

Nutzungsuntersagung

für juristische Personen

zivilrechtlich

Haftung zum Schadenersatz

ordnungsrechtlich

Bußgeld

öffentlich-rechtlich

Nutzungsuntersagung

Stilllegung

Anmerkung

Gegen juristische Personen können keine Freiheitsstrafen verhängt werden, jedoch können bei entsprechenden Pflichtverletzungen natürliche Personen als Ausführungsorgane der jeweiligen juristischen Person strafrechtlich belangt werden.

Der Betreiber hat nach geltendem Recht eine betriebsbezogene Organisationsstruktur zu belegen. Durch Auswahl, Bestellung und Kontrolle der mit unternehmerischen Pflichten betrauten Mitarbeiter und externen Beauftragten ist Pflichtverstößen entgegenzutreten. Diese Pflichterfüllung obliegt der Unternehmensleitung oder Behördenleitung als Garantenstellung.

Dies bedeutet, dass der mit der Fürsorgepflicht belegte Inhaber des Betriebs oder Unternehmens dann haftet, wenn durch sein Fehlverhalten ein Schaden eintritt.

Wird bei nachträglicher Betrachtung festgestellt, dass durch vorausschauendes Handeln und sicherheitsrelevante Verhaltensweisen der Schadeneintritt zu vermeiden gewesen wäre, folgen zivil- und strafrechtliche Konsequenzen zulasten der Unternehmensleitung.

Will der Garant die ihm obliegende Verantwortung rechtswirksam auf Dritte übertragen, sind strenge Anforderungen zu erfüllen:

Auswahl

Nachweis über die erforderliche Qualifikation des AuftragsempfängersAnweisung

zweifelsfreie Bestimmung des AufgabenbereichsMittel

Die zur Erfüllung der Aufgabe erforderlichen Informationen und Unterlagen sind vollständig zu übergeben.wirtschaftliche Mittel

Diese müssen dem Delegationsempfänger zur freien Verfügung übertragen sein.Einweisung

Koordinierung der Ausführungen unter Berücksichtigung der betrieblichen BesonderheitenKontrolle

Erfüllung der Überwachungspflichten

Die beauftragte Person/das beauftragte Unternehmen muss zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben hinreichend qualifiziert sein. Die wirksame Übertragung der unternehmerischen Pflichten setzt voraus, dass dem Empfänger des Auftrags der Umfang der übertragenen Verantwortung bekannt ist. Die für die Umsetzung der übernommenen Pflichten erforderlichen Informationen und Dokumente sind vor der Auftragserteilung komplett vorzulegen. Die Beauftragung externer Dienstleister kann nur dann rechtssicher erfolgen, wenn wechselseitige betriebsspezifische Gefährdungslagen gemeinsam erkannt und berücksichtigt werden.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung ist seitens der Unternehmens- oder Behördenleitung regelmäßig stichprobenartig die Einhaltung der Pflichtvorgaben zu kontrollieren.

Ergeben sich beim Betreiben beim Beauftragten Erkenntnisse beispielsweise über technische Risiken, die über den bestimmungsgemäßen Betrieb hinausgehen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu informieren und Abhilfe zu fordern.

Bei Gefahr in Verzug ist sofortiges Handeln, z.B. die Abschaltung einer Anlage, zwingend erforderlich.

Defizite bei der Organisation der Betreiberverantwortung führen zur latenten Gefahr des Organisationsverschuldens. Organisationsdefizite sind u. a.:

unklare Rollenverteilung

Betreiberverantwortung und die Verteilung der entsprechenden Pflichten sind nicht klar geregelt.mangelhafte Schnittstellendefinitionen

Interne und externe Schnittstellen sind mangelhaft geklärt, festgelegt und bekannt gemacht.fehlerhafte Delegation an Fremdfirmen

Nichtbeachtung der Grundregeln der Delegationlückenhafte Organisation der Dokumentation

Anweisende und nachweisende Dokumente sind nicht im erforderlichen Umfangvorhanden.ungenügende Regelwerksverfolgung

Geltende Regelwerke werden nicht konsequent erfasst, bei Änderungen verfolgt und aktuell bereitgestellt.

Am Beispiel eines Schadensfalls im Zusammenhang mit dem Betreiben einer Aufzugsanlage führt das Landgericht Frankfurt am Main in seinem Urteil vom 11.05.2012 (2-10 0 434/11) hierzu aus: „Auch der Betreiber einer Aufzugsanlage ist gehalten, diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die nach den Sicherheitserwartungen des jeweiligen Verkehrs im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren geeignet sind, Gefahren von den Benutzern abzuwenden. Für Gewerbetreibende wird der Inhalt der Verkehrssicherungspflicht regelmäßig durch technische Regelwerke und Unfallverhütungsvorschriften konkretisiert.“ Es gilt hiernach, dass derjenige, „der eine Aufzugsanlage betreibt, diese in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, zu überwachen, notwendige Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen Maßnahmen zu treffen hat“.

Für das Betreiben eines Gebäudes und dessen TGA-Anlagen ist der Unternehmer und sonstige Inhaber, also der Grundstücks- und Gebäudeeigentümer als Betreiber verantwortlich. Dies ist:

die natürliche Person des Eigentümers (bei Privateigentum und nicht rechtsfähigen Personengesellschaften)

die juristische Person (bei rechtsfähigen Unternehmen)

Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die Betreiberpflichten

Der Betreiber hat seine gesetzlichen Betreiberpflichten selbst zu erfüllen oder die Verantwortung per Delegation zu übertragen und die Erfüllung zu kontrollieren; die Kontrollpflicht kann nicht übertragen werden.

Eine Delegation hat sorgfältig, verständlich und eindeutig zu erfolgen und ist zu dokumentieren. Damit wird die Betreiberverantwortung rechtlich zuordnungsfähig.

Neben den zu erfüllenden gesetzlichen Rechtspflichten bestehen unternehmensbezogene Betreiberpflichten aus den jeweiligen Verträgen und Selbstverpflichtungen (z. B. Umweltschutzmanagement). Eine Nutzung von Gebäuden unterliegt einem Höchstmaß an Wertschöpfung im Rahmen der gesetzten Zielformulierungen. Dies umfasst nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch Werte wie Wohlbefinden (Sicherheitsgefühl), Funktionalität, Schutz der Gesundheit und Umwelt.