Arbeits- und Gesundheitsschutz in der technischen Betriebsführung

Technisches Facility Management: TFM » TFM-Konzeption » Qualitätsmanagement » Arbeits- und Gesundheitsschutz

Bedeutung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Technischen Betriebsführung

Arbeits- und Gesundheitsschutz nehmen eine wichtige Position im Bereich der technischen Betriebsführung ein. Sie sorgen für das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Durch gründliche Risikoanalysen und angemessenes Risikomanagement werden potenzielle Gefahren minimiert und somit eine sichere Arbeitsumgebung geschaffen. Regelmäßige Schulungen und Trainings sensibilisieren die Mitarbeiter für die Bedeutung von Arbeitsschutz und Gesundheit und tragen zur Unfallvermeidung und Verletzungsprävention bei. Eine offene und transparente Kommunikation zwischen Management und Mitarbeitern ist unverzichtbar, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz in der technischen Betriebsführung

Arbeitsschutzgesetz

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat das Ziel, die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten während ihrer Arbeit zu gewährleisten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diesen Schutz durch eine angemessene Organisation und erforderliche Ressourcen sicherzustellen (gemäß § 3 ArbSchG). Hierbei ist es essenziell, die spezifischen Gefährdungen am Arbeitsplatz zu erkennen und zu bewerten (gemäß § 5 ArbSchG). Alle notwendigen Bewertungen der Gefährdungslage müssen schriftlich festgehalten werden (gemäß § 6 ArbSchG).

Falls der Arbeitgeber eine ihm obliegende Aufgabe auf einen Mitarbeiter als Mitverantwortlichen übertragen möchte, muss er zunächst die fachliche Eignung des Delegationsempfängers prüfen (gemäß § 7 ArbSchG). Anschließend kann eine Übertragung von Pflichten auf einen kompetenten und zuverlässigen Mitarbeiter in bestimmten Verantwortungsbereichen erfolgen (gemäß § 13 Abs. 2 ArbSchG).

Die Beschäftigten, denen Pflichten übertragen wurden, tragen eine besondere Verantwortung für das Wohlergehen und die Gesundheit ihrer Kollegen. Dies ergibt sich aus ihrer Rolle als Garanten. Der Garant muss proaktiv und umfassend sämtliche potenziellen Gefährdungen frühzeitig erkennen und erfolgreich entgegenwirken.

Auch die übrigen Beschäftigten sind verpflichtet, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen und Sicherheitsmängel rechtzeitig zu melden (gemäß §§ 15, 16 ArbSchG).

Darüber hinaus liegt es in der Verantwortung des Arbeitgebers, die Zusammenarbeit mit Beschäftigten anderer Arbeitgeber zu koordinieren (gemäß § 8 ArbSchG), sicherzustellen, dass alle Beschäftigten angemessen unterwiesen sind (gemäß § 12 ArbSchG) und für Erste-Hilfe-Maßnahmen, Brandbekämpfung und Evakuierung angemessene Vorkehrungen zu treffen (gemäß § 10 ArbSchG).

Betriebssicherheitsverordnung

Das Ziel der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) besteht darin, sämtliche Aktivitäten im Umgang mit Arbeitsmitteln unter Einhaltung des aktuellen Standes der Technik zu regeln. Prävention bedeutet hier, dass der Arbeitgeber einerseits die organisatorischen Anforderungen festlegt und andererseits die erforderlichen Ressourcen zur Erfüllung dieser Anforderungen bereitstellt. Der Arbeitgeber erkennt Gefährdungssituationen und stellt durch Delegationsstrukturen sicher, dass qualifizierte und verlässliche Mitarbeiter eigenverantwortlich ihre übertragenen Pflichten erfüllen können.

Der Arbeitgeber gewährleistet, dass die Verwendung von Arbeitsmitteln auf dem Niveau des aktuellen Standes der Technik erfolgt, um bei jeder Anwendung dieser Arbeitsmittel ein Höchstmaß an erprobter Sicherheit zu gewährleisten.

Die Kontrolle basiert wesentlich darauf, die Aufbau- und Ablaufprozesse im Griff zu haben. Die entsprechenden Pflichten zur Mitwirkung, Kontrolle, Koordination und Handlung sind angemessen im Arbeitsschutzrecht verankert.

Der Unterschied zur Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ergibt sich ebenfalls aus der Erklärung zur Betriebssicherheitsverordnung. Als Beispiel wird folgendes angeführt: "Die BetrSichV regelt nicht umfassend die Sicherheit in einem Betrieb (Unternehmen), sondern lediglich die Gefährdungen durch dort vorhandene Arbeitsmittel. Ein Dachdecker, der auf einem Dach unter einer Hochspannungsleitung auf einer Baustelle Ziegel verlegt, wird hinsichtlich der Absturzgefahren und auch der Gefährdungen durch Hochspannung nicht von der BetrSichV erfasst, sondern von der ArbStättV und dem ArbSchG. Elektrische Gefährdungen ebenso wie Gefährdungen durch andere Energien werden nur erfasst, wenn sie direkt von Arbeitsmitteln oder der Arbeitsumgebung bei der Verwendung von Arbeitsmitteln ausgehen."

Eine Handlungsanleitung für die Erstellung spezifischer Gefährdungsbeurteilungen und die Ableitung daraus gemäß dem aktuellen Stand der Technik bietet beispielsweise die Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1111.

Verkehrssicherungspflichten

Der maßgebliche Paragraph im Bürgerlichen Gesetzbuch ist der § 823, der als "Grundnorm der Haftung" fungiert. Gemäß diesem Gesetz ist jeder, der absichtlich oder unbeabsichtigt einem anderen einen relevanten Schaden zufügt, zur Entschädigung dieses Schadens verpflichtet. Konkret lautet der Paragraph wie folgt:

"Wer absichtlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet."

Das bedeutet, dass eine Person, die eine potenzielle Gefahrenquelle schafft (beispielsweise den Betrieb eines Gebäudes, einer Produktionsanlage oder einer Verkaufsstelle), die entsprechenden Schutzmaßnahmen sicher, sachkundig und zuverlässig beherrschen muss, um mögliche Gefährdungssituationen zu verhindern oder ihre Entstehung so weit wie möglich einzuschränken, um eine angemessene Sicherheit vernünftigerweise zu gewährleisten.

Die eher statische Perspektive der anerkannten Regeln der Technik spiegelt das wider, was in so hohem Maße als grundlegend und überzeugend konsensfähig angesehen wird, dass nur bei zwingenden Gründen davon abgewichen werden darf. Die eher dynamische Betrachtungsweise des Standes der Technik betrachtet zeitnah und situationsbezogen die Interaktionen zwischen Mensch, Maschine und Umgebung. Dies dient der stetigen Verbesserung der Fragen der Sicherheit.

Als angemessene Sorgfalt wird das Maß an Einsatz angesehen, das einerseits die fachliche Kompetenz und das Beherrschen der technischen Vorschriften einschließt und andererseits im Rahmen des Machbaren und Zumutbaren Handlungsschritte erkennt, die als geeignet und ausreichend erscheinen, um die erforderliche Sicherheitsanforderung zu erfüllen.

Zudem müssen die grundlegenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Betrieb von Gebäuden bekannt sein. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnungen).

Sonderbauten und ihre Besondere Bedeutung nach der Musterbauordnung (MBO)

Sicherheitsmaßnahmen und Gefährdungsanalyse

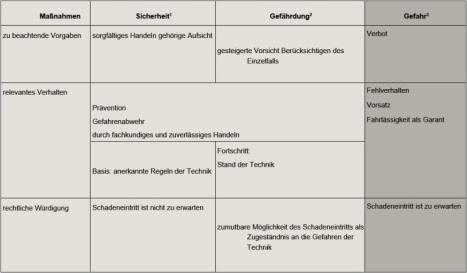

Vergleichstabelle der Maßnahmen zur Sicherheit und Gefährdung in verschiedenen Szenarien.

Sonderbauten sind nach der Musterbauordnung (MBO) bauliche Anlagen besonderer Art und Nutzung. Beispiele hierfür sind Hochhäuser, Verkaufsstätten und Versammlungsstätten. Diese speziellen Bauwerke unterliegen besonderen Anforderungen, die unter anderem den Brandschutz und die verantwortungsvolle Betreibung betreffen. Diese Regelungen sind in den Sonderbauverordnungen der verschiedenen Bundesländer festgelegt.

Bedeutung des notwendigen Wissens

Es ist wichtig, Kenntnisse über die Anforderungen zu haben, die an eine geeignete und rechtssichere Betriebsdokumentation gestellt werden. Diese Dokumentation umfasst sowohl anweisende als auch nachweisende Dokumente.

Beispielhafte Anweisungsdokumente

Betriebsanweisungen

Flucht- und Rettungsplan

Brandschutz- und Feuerwehrplan

Beispielhafte Nachweisdokumente

Aufzeichnungen über durchgeführte Prüfungen

Aufzeichnungen über Unfälle mit Personenschaden

Prüfbescheinigungen

Notwendige Qualifikationen und Weiterbildungen für Betreiberbeauftragte

Trinkwasser Installationen (z. B. VDI 6023)

raumlufttechnischen Anlagen (z. B. VDI 6022)

Aufzugsanlagen (z.B. VDI 2168)

elektrotechnischen Anlagen (z. B. VDE-Bestimmungen)

Trinkwasser

Jeder Betreiber ist verantwortlich dafür zu sorgen, dass das Wasser aus seiner Trinkwasserinstallation jederzeit den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Er muss potenzielle Risiken, die sich aus dem Betrieb der Trinkwasserinstallation ergeben könnten, analysieren (Gefährdungsanalyse) und geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu vermeiden. Gemäß der VDI/DVGW Richtlinie 6023 umfasst die Gefährdungsanalyse sowohl technische Aspekte als auch die Erhaltung der hygienischen Bedingungen. Der Betreiber trägt die Verantwortung dafür, dass ausschließlich akkreditierte Labore mit der Probenahme und den erforderlichen mikrobiologischen Untersuchungen beauftragt werden.

Raumlufttechnische Anlagen

Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage hängt von der Verschmutzung der Luftfilter ab. Daher ist der Betreiber verpflichtet, die Filter zu überprüfen, zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen.

Um sicherzustellen, dass die Zuluft hygienisch einwandfrei ist, wird der Hygienezustand von raumlufttechnischen Anlagen in regelmäßigen Abständen überwacht. Die VDI 6022 Richtlinie fordert daher eine regelmäßige hygienische Inspektion und Überprüfung der lufttechnischen Anlage.

Betreiber von raumlufttechnischen Anlagen wird empfohlen, die hygienische Inspektion von unabhängigen Sachverständigen oder neutralen Prüfinstituten bzw. -Organisationen durchführen zu lassen.

Aufzugsanlagen

Der Betreiber einer Aufzugsanlage erfüllt die Anforderungen gemäß § 4 bzw. § 12 der BetrSichV, indem er eine Anlage für den Betrieb zur Verfügung stellt, die den örtlichen Bedingungen entspricht und deren bestimmungsgemäße Nutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz für Beschäftigte und Dritte gewährleistet.

Der Betreiber gewährleistet, dass die Aufzugsanlage gemäß den Vorgaben der Betriebsanleitung des Herstellers betrieben und genutzt wird.

Besonders wenn Restgefährdungen vorhanden sind, formuliert der Betreiber Anweisungen unter Beachtung der Betriebsanleitung und informiert darüber angemessen.

Der Betreiber nimmt die Aufzugsanlage außer Betrieb, sobald Mängel auftreten, die eine Gefahr für Beschäftigte oder Dritte darstellen können. An den Schachtzugängen werden Hinweise auf die außer Betrieb genommene Anlage angebracht, gegebenenfalls werden beschädigte Schachttüren gesperrt, um unerlaubten Zugang zu verhindern. Zusätzlich ergreift der Betreiber weitere Maßnahmen, um gefährliche Zustände zu beseitigen.