Strategien für Brandschutz und Sicherheit

Technisches Facility Management: TFM » TFM-Konzeption » Dienstleistungsangebot » Brandschutz

Effektives Brandschutzkonzept zur Gewährleistung von Mitarbeiter- und Vermögenssicherheit

Das Anfertigen eines detaillierten Feuerwehrplans, der auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Gebäudes abgestimmt ist, stellt eine wesentliche Maßnahme dar, um Risiken im Brandfall zu verringern. Durch regelmäßige Kontrollen, Instandhaltung und Schulungen lassen sich potenzielle Schwachstellen in der Brandschutzeinrichtung frühzeitig aufspüren und beheben. Der Einsatz moderner Technologien wie Brandmelde- und automatisierten Löschanlagen hilft dabei, die Reaktionszeit bei einem Feuer zu verringern und die Gefahr einer Brandausbreitung zu reduzieren.

Brandschutz in der technischen Betriebsführung

- Brand- und Explosionsschutz

- Bauvorschriften

- Bauprodukte

- Evakuierung

- Brandschutzeinrichtungen

- Schutzsystem

- Löscheinrichtungen

- Brandschutzordnung

- Planen

- Brandunfall

- Alarmplan

- Feueruhr

- Verwendungszweck

Brand- und Explosionsschutz

Sicherheitsüberprüfung und Wartung

Gründliche Inspektion und Wartung von Sicherheitsausrüstung zur Gewährleistung der Betriebssicherheit.

Brandschutz dient dazu, Schäden an Personen und Sachen zu verhindern. Dies umfasst bauliche, technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die darauf abzielen, Leben und körperliche Unversehrtheit von Personen zu schützen. Diese Maßnahmen sind ein integraler Bestandteil bei der Planung, Realisierung und dem Betrieb von Gebäuden sowie technischen Gebäudeausrüstungen (TGA-Anlagen).

Gerichtsurteil (OVG Münster 10A 363/86)

Die Möglichkeit eines Brandes ist stets vorhanden, und es entspricht der alltäglichen Erfahrung, dass man praktisch jederzeit damit rechnen muss. Dass in vielen Gebäuden über Jahrzehnte kein Brand auftritt, bedeutet nicht, dass keine Gefahr besteht; vielmehr handelt es sich dabei um einen glücklichen Zufall, der jederzeit enden könnte.

Im Brandfall ist es nicht primär die Hitze des Feuers, sondern vor allem die Rauchentwicklung, die für Personen gefährlich ist und erhebliche Sachschäden verursachen kann. Rauch, der sich im Gebäude viel schneller als Hitze ausbreitet, beeinträchtigt durch Sichteinschränkung, Kohlenmonoxidentwicklung und andere giftige Inhaltsstoffe die Flucht, Rettung und Brandbekämpfung erheblich.

Während Schäden an Gebäuden oder Betriebsmitteln nach einem Brand oft repariert werden können, sind Gesundheitsschäden oder der Verlust von Menschenleben irreparabel. Daher ist die Sicherheit der verwendeten Technik von entscheidender Bedeutung, und jede technische Entwicklung sollte so gestaltet werden, dass sie sicher für die Nutzer ist, insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor Bränden.

Vorbeugender Brandschutz umfasst technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit der Beschäftigten bei der Planung von Betriebsstätten, Arbeitsplätzen und Produktionsabläufen. Der Brandschutz dient dazu, Personen- und Sachschäden zu verhindern, wobei bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen im Mittelpunkt stehen.

Es gibt zwei Hauptarten des Brandschutzes: vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz. Der vorbeugende Brandschutz konzentriert sich hauptsächlich auf die Organisation des Brandschutzes sowie bauliche und technische Maßnahmen. Der abwehrende Brandschutz befasst sich vorrangig mit der Brandbekämpfung, unter Einbeziehung der Mitarbeiter und Feuerwehr, sowie der Bereitstellung von ausreichend Löschwasser.

Die Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz erfordert die Ermittlung der Brandgefährdung. Elektrizität wird nach wie vor als häufigste Brandursache festgestellt, gefolgt von Brandstiftung, die entweder fahrlässig oder mit der Absicht, Schaden zu verursachen, erfolgen kann. Diese beiden Faktoren stellen mehr als 50 % aller Brandursachen dar.

Hauptursachen Festgestellt

es sich in der Regel um den unsachgemäßen Umgang mit Arbeitsgeräten, Stoffen und Einrichtungen handelt,

die Beschäftigten über die Risiken eines Brands nicht oder so gut wie nicht unterwiesen sind und

bei den Beschäftigten ein mangelndes Gefahrenbewusstsein beim Umgang mit gefährlichen Stoffen vorhanden ist.

Bauvorschriften

In Deutschland stützt sich der bauliche Brandschutz auf die jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer. Zusätzlich existieren viele (Muster-)Richtlinien, die von der Arbeitsgemeinschaft der Bauministerien (ARGEBAU) entwickelt wurden.

Der vorbeugende organisatorische Brandschutz bezieht sich nicht nur auf technische Lösungen, sondern auch auf zusätzliche Maßnahmen, die darauf abzielen, das Verhalten der Personen vor Ort während und nach einem Brand zu steuern und zu beeinflussen.

Der organisatorische Brandschutz enthält die präventiven Maßnahmen, um den Ausbruch eines Brandes und dessen Ausbreitung zu verhindern. Dies ist eine entscheidende Bedingung für die Rettung von Menschen und Tieren und trägt zur effektiven Vorbereitung von Löscharbeiten bei.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Erstellung und Aktualisierung von Rettungswegplänen sowie die Bereitstellung und Instandhaltung von Feuerlöschern und Selbsthilfeeinrichtungen. Die Implementierung dieser Maßnahmen wird durch kontinuierliche und regelmäßige Brandschutzunterweisungen und Anleitungen von verantwortlichen Personen gewährleistet. Der organisatorische Brandschutz übernimmt auch die Verantwortung für die Sicherung der Flucht- und Rettungswege, einschließlich der Freihaltung von Brandlasten und Räumung, während des laufenden Betriebs.

Baumaterial

Bei sämtlichen Bauprojekten wäre es ratsam, Baustoffe zu bevorzugen, die einem Brand - zumindest für eine gewisse Zeitspanne - widerstehen können, und somit die Ausbreitung des Feuers auf andere Bereiche verhindern könnten. Allgemein gültige Grundprinzipien zur Kategorisierung von Baustoffen nach ihrem Brandschutzverhalten und ihrer Eignung sind in der DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“ enthalten. Gemäß dieser Norm sind die Feuerwiderstandsklasse der Bauelemente und die Baustoffklasse der verwendeten Materialien entscheidende Faktoren für die Effektivität baulicher Brandschutzmaßnahmen.

Flucht- und Rettungswege

Es bestehen Meinungsverschiedenheiten zwischen Fachexperten im Baubereich, insbesondere im Brandschutz, der Feuerwehr und den Verantwortlichen für Arbeitssicherheit in Bezug auf die Begriffe "Fluchtweg" und "Rettungsweg". Die Feuerwehr konzentriert sich normalerweise darauf, im Falle eines Brandes Menschen zu retten, daher legt sie Wert auf klare Rettungswege. Die Arbeitsschützer hingegen legen den Fokus auf gut funktionierende Fluchtwege, die es Personen im Notfall ermöglichen, sich selbst aus Gefahrenbereichen zu befreien.

Um im Ernstfall eine sichere Evakuierung zu gewährleisten, sind speziell gestaltete Wege und Gebäudeöffnungen erforderlich, wie sie in der Arbeitsstättenverordnung beschrieben sind. Diese Anforderungen gelten sinngemäß auch für Technikzentralen.

Die Musterbauordnung (MBO) erwähnt nicht explizit "Fluchtwege". Diese werden in der Technischen Regel ASR A2.3 mit dem Titel "Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan" festgelegt. Der Begriff "Rettungsweg" wird jedoch in der Arbeitsstättenverordnung nicht verwendet. Die ASR A2.3 betont jedoch, dass Rettungswege den Vorschriften des Bauordnungsrechts entsprechen müssen und in Flucht- und Rettungsplänen enthalten sein müssen.

Fluchtwege sind spezielle Verkehrswege, die besondere Anforderungen erfüllen müssen. Sie dienen der Flucht aus potenziellen Gefahrenbereichen und normalerweise auch der Rettung von Personen. Diese Wege führen nach draußen oder in einen sicheren Bereich. Die Definition von Fluchtwegen umfasst auch diejenigen, die im Bauordnungsrecht als Rettungswege definiert sind, sofern sie eigenständig begangen werden können.

Der erste Fluchtweg besteht aus den notwendigen Verkehrswegen, Türen, Fluren und Treppenräumen gemäß den Bauvorschriften sowie den Notausgängen, die für Flucht und Rettung erforderlich sind.

Der zweite Fluchtweg führt über einen separaten Notausgang, der als zusätzlicher Ausstieg dienen kann.

Die Forderung nach "zwei voneinander unabhängigen" bauaufsichtlichen Rettungswegen beruht auf der Annahme, dass im Falle eines Brandes einer der Flucht- und Rettungswege blockiert sein könnte. Dadurch wäre eine Evakuierung oder Rettung nicht mehr möglich.

Rettungswege sind Zugangswege für Einsatzkräfte wie die Feuerwehr. Diese Wege ermöglichen die Bergung von Verletzten sowie die Brandbekämpfung gemäß § 14 der Musterbauordnung (MBO).

Ein Notausgang ist ein Ausgang auf einem Fluchtweg, der direkt nach draußen oder in einen sicheren Bereich führt. Ein Notausstieg ist ein geeigneter Ausstieg im Verlauf des zweiten Fluchtwegs, der die Flucht aus einem Raum oder Gebäude ermöglicht.

Flucht- und Rettungswege müssen eindeutig erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung erfolgt an gut sichtbaren Stellen entlang der Wege und innerhalb der Sichtweite, um die Richtung der Flucht anzuzeigen.

Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege müssen jederzeit zugänglich sein. Falls von außen zugänglich, werden Notausgänge und Notausstiege mit dem Verbotsschild "P023 - Abstellen oder Lagern verboten" gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen gemäß der ASR A1.3 für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung ist erforderlich.

Die Mindesthöhe über Fluchtwegen beträgt 2,00 m. Eine minimale Reduzierung um 0,05 m an Türen ist akzeptabel.

Die Mindestbreite von Fluchtwegen darf nicht durch Einbauten, Einrichtungen oder nach außen öffnende Türen eingeschränkt werden. Eine Abweichung von maximal 0,15 m an Türen ist vernachlässigbar. In Bereichen mit bis zu fünf Personen darf die lichte Breite jedoch nie unter 0,80 m liegen.

Die Fluchtweglänge ist die kürzeste Strecke von einem entfernten Aufenthaltsort bis zum nächsten Notausgang, gemessen in Luftlinie.

Manuell betätigte Türen in Notausgängen müssen nach außen öffnen, um die Flucht zu ermöglichen.

Gesetzliche Anforderungen: Arbeitsschutzmaßnahmen und Brandbekämpfung

zum Schutz gegen Entstehungsbrände und

für eine schnelle Brandbekämpfung,

um Menschen vor den Gefahren durch Brände zu schützen.

Bewährte Warnsysteme und Einrichtungen mit vielseitigen Alarmfunktionen

Melden und Alarmieren

Schließen der Brandschutztüren

Öffnen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Auslösen von Löschvorrichtungen.

Strukturierung der Branddetektion: Ein Leitfaden für Fachkräfte im Facility Management

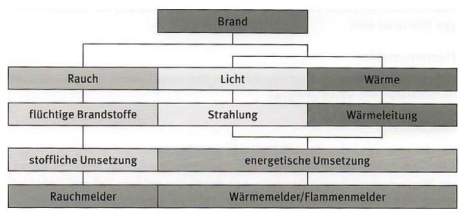

Übersicht der Branddetektionsmethoden

Grafik der Branddetektionsmethoden: Rauch, Licht, Wärme und deren entsprechende Detektoren.

Das Diagramm ist ein unverzichtbares Werkzeug für Facility Management- und Sicherheitstechnik-Profis zur Erfassung der Branddetektion. Es strukturiert den Begriff "Brand" in spezifische Indikatoren wie Rauch, Licht und Wärme und unterteilt diese weiter in gezielte Detektionsmethoden, einschließlich flüchtiger Brandstoffe, Strahlung und Wärmeleitung. Die Spezifizierung der eingesetzten Geräte, wie Rauch- und Wärme-/Flammenmelder, unterstreicht die Bedeutung einer präzisen Branderkennung. Das Diagramm bietet eine systematische Übersicht, die entscheidend für die Entwicklung effektiver Brandschutzstrategien ist und zur Sicherheit in Gebäuden beiträgt.

Brandmeldeanlagen

Sicherheitssymbole zur Brandbekämpfung

Symbole für Brandmelder, Notfalltelefon, Feuerlöscher und Löschschlauch.

Brandmeldeanlagen erkennen Entstehungsbrände frühzeitig, alarmieren potenziell gefährdete Personen und leiten einen Alarm an die Feuerwehr weiter. Zusätzlich zur automatischen Erkennung von Bränden können durch Handfeuermelder (Druckknopfmelder) manuell Alarme über die Brandmeldeanlage an die Feuerwehr oder andere Hilfsstellen weitergegeben werden.

Die richtige Auswahl eines Brandmelders wäre dann gewährleistet, wenn er auf die wesentliche Brandgröße abgestellt wäre.

Wärmemelder

Thermo- oder Wärmemelder kämen vorrangig zum Einsatz, wenn der Verlauf eines Brandes durch rasche Temperaturschwankungen gekennzeichnet wäre oder Rauchmelder aufgrund von Staub- und Aerosolbildung fehlerhafte Alarme verursachen könnten.

Flammenmelder

Flammenmelder würden auf den Infrarotanteil einer Flamme reagieren und wären deshalb für Schwelbrände wenig geeignet.

Rauchmelder

Rauchmelder, die nach dem Streulichtprinzip arbeiten, würden bereits auf kleinste Mengen Rauch reagieren. Rauchmelder, die nach dem Ionisationsprinzip funktionieren, könnten Aerosole schon im frühesten Stadium eines Brandes erfassen, von denen der Großteil unsichtbar wäre. Die Entstehung von Rauch und Aerosolen würde stark von den Eigenschaften des brennbaren Materials abhängen.

In der Arbeitsstättenverordnung wird hierzu im Einzelnen ausgeführt:

In jedem Unternehmen müssten entsprechend den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes und der Arbeitsstättenverordnung die erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein.

Schutz vor Entstehungsbränden

Arbeitsstätten müssen abhängig von den Abmessungen und der Nutzung, der Brandgefährdung durch vorhandene Einrichtungen und Materialien sowie der maximal möglichen Anzahl anwesender Personen, mit einer ausreichenden Anzahl an geeigneten Feuerlöscheinrichtungen ausgestattet sein. Bei Bedarf sind auch Brandmelder und Alarmanlagen erforderlich

Feuerlöscheinrichtungen, die nicht automatisch aktiviert werden, müssen klar erkennbar gekennzeichnet sein und sowohl einfach zugänglich als auch leicht zu bedienen sein.

Automatisch auslösende Feuerlöscheinrichtungen müssen mit Warnvorrichtungen ausgestattet sein, wenn bei ihrer Aktivierung potenzielle Gefahren für die Mitarbeiter auftreten könnten

Beispiele für ortsfeste Feuerlöscheinrichtungen

tragbare Feuerlöscher

fahrbare Feuerlöscher

Löschfahrzeuge

Löschsandbehälter

Löschwasserbehälter

Löschdecken

Beispiele für ortsfeste Feuerlöscheinrichtungen

Löschschläuche

Sprinkleranlagen

Sprühwasserlöschanlagen

Pulverlöschanlagen

Schaumlöschanlagen

Kohlendioxid(CO2)-Löschanlagen

Regenvorhänge (Drencher-Anlagen)

Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen

Wandhydranten

Einspeiseeinrichtung und Entnahmestelle für Steigleitungen

Wichtige Brandschutzordnung: Maßnahmen für Löschanlagen, Betriebsabläufe und Rettung

wie die Löschanlagen beschaffen sein müssen,

wie der Betriebsablauf unter dem Gesichtspunkt des Brandschutzes optimal zu gestalten ist,

wie der Brandalarm ausgelöst wird,

was zur Rettung der Beschäftigten und

zur Bekämpfung des Brands zu geschehen hat.

Erforderliche Maßnahmen gemäß Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnung

rechtzeitige Alarmierung aller Mitarbeiter

mögliche notwendige Evakuierung aller anwesenden Personen

Räumung gefährdeter Gebäude und Betriebsteile

eventuell mögliche Bergung wichtiger Unterlagen

eventuell mögliche Bergung wertvoller Teile

eventuell mögliche Bergung gefährlicher Stoffe

eventuell mögliche Bergung von Behältern aus dem Gefahrenbereich

DIE BRANDBEKÄMPFUNG DURCH BETRIEBSANGEHÖRIGE MUSS EBENSO GEREGELT SEIN WIE:

das Einweisen der herbeigerufenen Feuerwehr,

das Einschalten der Notbeleuchtung, sofern dies nicht automatisch erfolgt,

das Einschalten von vorhandenen Notstromaggregaten, sofern dies nicht automatisch erfolgt und

das Öffnen der Zufahrten für Hilfskräfte.

Brandschutz- und Evakuierungsübungen

Gemäß dem Arbeitsschutzgesetz hat jeder Arbeitgeber die Verpflichtung, seine Mitarbeiter in angemessenen Zeitabständen über das korrekte Verhalten im Falle von Bränden oder Katastrophen zu unterweisen und zu schulen. Dies umfasst Anweisungen zur Evakuierung sowie zur ersten Brandbekämpfung mithilfe von Selbsthilfelöscheinrichtungen.

Praktische Brandschutzübungen, die auf dem vermittelten Grundlagenwissen aufbauen, gewährleisten eine optimale Vorbereitung der Mitarbeiter für den Ernstfall und tragen zur Begrenzung von Schäden bei. Solche Übungen sind mit ausreichender Beteiligung der Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen durchzuführen.

In Feuerlöschübungen wird der korrekte Umgang mit Feuerlöschern und Wandhydranten unter verschiedenen Brandszenarien praxisnah geübt.

Evakuierungsübungen vermitteln das erforderliche Wissen im Falle eines Brandes und fördern das richtige Verhalten in Notsituationen.

Der Unternehmer ist gemäß § 10 des Arbeitsschutzgesetzes dazu verpflichtet, im Betrieb Personen bereitzustellen, die in der Handhabung von Feuerlöschern geschult sind. Hierzu bieten örtliche Feuerwehren sowie Berufsgenossenschaften entsprechende Schulungen an.

Umsetzung Umfassender Flucht- und Rettungspläne in Einrichtungen

In Einrichtungen, in denen regelmäßig Personen anwesend sind, einschließlich der Technikzentralen, ist die Erstellung und Aufstellung von Flucht- und Rettungsplänen unerlässlich. Dies gilt insbesondere für Gebäude mit komplexen Flucht- und Rettungswegen oder einem hohen Anteil an Besuchern. Die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplans wird zwingend erforderlich, wenn benachbarte Arbeitsstätten potenzielle Gefahrenquellen wie explosive oder brennbare Anlagen oder die Freisetzung gefährlicher Substanzen bergen. Um eine optimale Orientierung und schnelle Evakuierung zu gewährleisten, müssen die Flucht- und Rettungspläne stets aktuell, klar strukturiert und gut sichtbar sein. Sie werden zusätzlich mit Sicherheitsfarben und -kennzeichen deutlich gekennzeichnet.

Grafische Darstellungen in Flucht- und Rettungsplänen

den Gebäudegrundriss oder Teile davon,

den Verlauf der Flucht- und Rettungswege,

die Lage der Erste-Hilfe-Einrichtungen,die Lage der brandschutztechnischen Einrichtungen und

die Lage der Sammelstellen.

Sofern auf einem Flucht- und Rettungsplan nur ein Teil aller Grundrisse des Gebäudes dargestellt ist, verdeutlicht eine Übersichtsskizze die Lage im Gesamtkomplex. Der Grundriss in Flucht- und Rettungsplänen wird im Maßstab 1:100 oder größer dargestellt. Die Größe des Flucht- und Rettungsplans unterschreitet nicht das Format DIN A3.

Für Sicherheitskennzeichen ist eine Größe von mindestens 10 mm zu verwenden. Die im Flucht- und Rettungsplan enthaltenen Sicherheitskennzeichen und Symbole sind in einer Legende darzustellen und zu erläutern. Zur Darstellung des Verlaufs von Flucht- und Rettungswegen ist ein Hellgrün, für Treppenräume im Verlauf von Rettungswegen ist ein dunkles Grün zu verwenden. Zur Orientierung ist der Standort des Betrachters im Flucht- und Rettungsplan auffällig mit einem gelben Punkt zu kennzeichnen.

Die Flucht- und Rettungspläne sind in der Arbeitsstätte (auch Technikzentrale) auszuhängen. Sie müssen auf den jeweiligen Standort des Betrachters bezogen lagerichtig dargestellt werden.

Regeln für das Verhalten im Brandfall und das Verhalten bei Unfällen sind eindeutig und in kurzer, prägnanter Form und in hinreichender Schriftgröße in jeden Flucht- und Rettungsplan zu integrieren. Die Inhalte der Verhaltensregeln sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über den Inhalt der Flucht- und Rettungspläne sowie über das Verhalten bei Gefahrenfällen regelmäßig, mindestens einmal jährlich, in einer für diese verständlichen Form und Sprache zu informieren. Häufigkeit und Umfang der praktischen Übungen auf der Grundlage der Flucht- und Rettungspläne richten sich insbesondere nach der räumlichen Ausdehnung der Arbeitsstätte, der Zusammensetzung der Beschäftigten und der Gefährdungsmöglichkeiten im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz. Hieraus ist auch das Erfordernis von Räumungsübungen abzuleiten.

In Arbeitsstätten (auch Technikzentralen), in denen gemäß der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz besondere Gefährdungen auftreten können, ist zu prüfen, ob zusätzliche Anforderungen wie

die Aufstellung betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrpläne,

die Erstellung von Brandschutzplänen/Brandschutzordnungen und/oder

die Benennung und Ausbildung von Evakuierungshelfern erforderlich sind.

Abstimmung und Umsetzung von Flucht- und Rettungsplänen

Der Flucht- und Rettungsplan wird mit entsprechenden Plänen nach anderen rechtlichen Vorgaben, wie den Alarm- und Gefahrenabwehrplänen gemäß § 10 der Störfallverordnung, abgestimmt oder mit ihnen verknüpft.

Es werden klare und prägnante Anweisungen für das Verhalten im Falle eines Brandes oder eines Unfalls in jeden Flucht- und Rettungsplan integriert. Diese Anweisungen werden in ausreichender Schriftgröße präsentiert und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Der Arbeitgeber informiert die Mitarbeiter in verständlicher Form und Sprache regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über den Inhalt der Flucht- und Rettungspläne sowie über das Verhalten bei Gefahrensituationen. Die Häufigkeit und der Umfang der praktischen Übungen gemäß den Flucht- und Rettungsplänen werden insbesondere anhand der Größe der Arbeitsstätte, der Mitarbeiterschaftszusammensetzung und der potenziellen Gefahren gemäß der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 des Arbeitsschutzgesetzes festgelegt. Aus diesen Überlegungen ergibt sich auch die Notwendigkeit von Evakuierungsübungen.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen in Arbeitsstätten einschließlich Technikzentralen

In Arbeitsstätten, auch in Technikzentralen, in denen laut der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 des Arbeitsschutzgesetzes besondere Gefährdungen auftreten können, ist zu prüfen, ob zusätzliche Anforderungen notwendig sind. Dazu zählen die Aufstellung betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrpläne, die Erstellung von Brandschutzplänen bzw. Brandschutzordnungen sowie die Benennung und Schulung von Evakuierungshelfern. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen und im Notfall effiziente Reaktionen zu gewährleisten.

Flucht- und Rettungsplan

Der Flucht- und Rettungsplan wird mit anderen vorgeschriebenen Plänen, wie beispielsweise den Alarm- und Gefahrenabwehrplänen gemäß § 10 der Störfallverordnung, abgestimmt oder in Verbindung gebracht.

Verhaltensregeln für den Brandfall und für Unfälle werden klar und prägnant in jeden Flucht- und Rettungsplan integriert, in ausreichender Schriftgröße und entsprechend den örtlichen Bedingungen angepasst.

Der Arbeitgeber informiert die Beschäftigten regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, in verständlicher Sprache über den Inhalt der Flucht- und Rettungspläne sowie über das Verhalten im Falle von Gefahrensituationen. Die Häufigkeit und der Umfang der praktischen Übungen, die auf den Flucht- und Rettungsplänen basieren, werden insbesondere anhand der räumlichen Ausdehnung der Arbeitsstätte, der Mitarbeiterzusammensetzung und der Gefährdungsmöglichkeiten gemäß der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 des Arbeitsschutzgesetzes festgelegt. Hieraus ergibt sich auch die Notwendigkeit von Evakuierungsübungen.

In Arbeitsstätten, einschließlich Technikzentralen, in denen gemäß der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes besondere Gefährdungen auftreten können, wird überprüft, ob zusätzliche Anforderungen erforderlich sind.

Zusätzliche Anforderungen in gefährdeten Arbeitsstätten

die Aufstellung betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrpläne,

die Erstellung von Brandschutzplänen/Brandschutzordnungen und/oder

die Benennung und Ausbildung von Evakuierungshelfern erforderlich sind.

Koordination von Flucht- und Rettungsplänen gemäß geltender Vorschriften

Flucht- und Rettungsplan für ein Gebäude

Detaillierter Evakuierungsplan für das Erdgeschoss von Gebäude A.

Der Flucht- und Rettungsplan wird mit anderen erforderlichen Plänen entsprechend geltender Vorschriften, wie etwa den Alarm- und Gefahrenabwehrplänen gemäß § 10 der Störfallverordnung, koordiniert oder in Zusammenhang gebracht.

Ein Beispiel für einen Flucht- und Rettungsplan:

Entwicklung eines wirksamen Alarmplans für Notfallsituationen

Brandschutz- und Alarmrichtlinien für das Unternehmen

Anweisungen zur Prävention und Reaktion bei Bränden und Notfällen.

Der Alarmplan ist ein entscheidendes Instrument, das die Beschäftigten in kompakter Form über die notwendigen Maßnahmen und Verhaltensweisen im Falle eines Brandes informiert. Er differenziert zwischen Maßnahmen, die unmittelbar bei der Entdeckung eines Brandes zu ergreifen sind, und solchen, die vom Empfänger der Brandmeldung initiiert werden müssen. Zudem ist die Benennung und Schulung von Evakuierungshelfern ein wesentlicher Bestandteil des Plans, um eine effiziente und sichere Evakuierung zu gewährleisten.

Feuerwache Plan

Selbst in Kleinstunternehmen wird ein Alarmplan erstellt und stets aktuell gehalten.

Beispiele einer Brandschutzordnung und eines Alarmplans werden in Abbildung K12 veranschaulicht.

Zum vorbeugenden Brandschutz gehört die Einbeziehung der Feuerwehr sowie die Bereitstellung angemessener und ausreichender Löschmittel. Innerhalb des betrieblichen Umfelds werden die Mitarbeiter über die Gefahren von Bränden und das korrekte Verhalten im Brandfall informiert.

Bei der Planung des abwehrenden Brandschutzes liegt der Fokus vor allem auf der Brandbekämpfung unter Einbindung der Mitarbeiter und der Feuerwehr. Zudem wird für ausreichende Löschwasserversorgung gesorgt. Auch die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten ist Teil des abwehrenden Brandschutzes.

Vorhandene Brandschutzvorschriften werden eingehalten und bei Änderungen der Nutzung fortgeschrieben.

Es wird empfohlen, die Brandschutzmaßnahmen in einer organisierten Brandschutzstruktur darzulegen. Ein mögliches Modell einer solchen Struktur wird beispielhaft in Tabelle l<2 dargestellt.

Um die erforderlichen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes zu bestimmen, wird die Brandgefährdung analysiert.

Wenn in einem Gebäude mit Stoffen gearbeitet wird, die zu gefährlichen explosionsfähigen Atmosphären führen könnten, oder wenn solche Stoffe gelagert werden, werden solche Atmosphären zuverlässig vermieden, gegebenenfalls auch mithilfe von gebäudetechnischen Anlagen. Hierbei kommen technische Maßnahmen gemäß der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zur Anwendung.

Bei Arbeiten mit erhöhter Feuergefährdung, wie Schweißen oder Trennarbeiten während Instandhaltungsarbeiten, wird das Auftreten von Bränden ausgeschlossen. Alle brennbaren Materialien werden aus dem Arbeitsbereich oder dem Schweißbereich entfernt.

Gefährdete Bereiche werden mit geeigneten Materialien abgedeckt. Exponierte Teile dürfen nicht mit Flammen, Funken, Spritzern oder heißen Gasen in Kontakt kommen.

Öffnungen, Durchführungen oder Kanäle im Arbeitsbereich werden abgedichtet.

Notwendige Anforderungen an die Brandwache für Arbeiten in Hochrisikobereichen

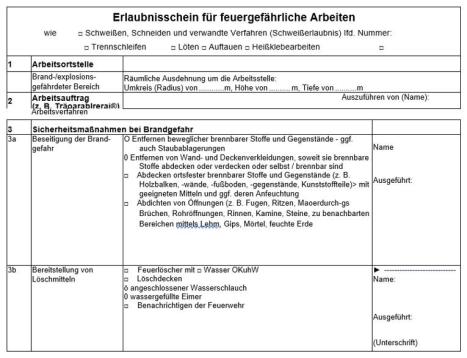

Genehmigungsformular für feuergefährliche Arbeiten

Dokument zur Genehmigung und Sicherheitsmaßnahmen für feuergefährliche Tätigkeiten.

Bei feuergefährlichen Arbeiten ist das Vorhandensein einer Brandwache unerlässlich. Diese Brandwache ist verpflichtet, den Arbeitsbereich, die unmittelbare Umgebung und alle Bereiche, in denen durch Funkenflug oder heiße Gase eine Entzündung erfolgen könnte, sorgfältig zu überwachen. Zudem muss die Brandwache mit angemessenem Löschgerät ausgestattet sein, um eventuelle Entstehungsbrände unverzüglich und effektiv bekämpfen zu können. Um die notwendigen präventiven Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten, wird für Tätigkeiten in feuergefährdeten Zonen ein spezieller Erlaubnisschein erstellt.